京都の街の北東、鴨川と高野川が合流する地に鎮座する「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」は、

一般には「下鴨神社(しもがもじんじゃ)」の名で知られる古社です。

上賀茂神社(賀茂別雷神社)とともに「賀茂社」と総称され、京都最古の神社の一つとして、

長きにわたり都の守護神として崇敬を集めてきました。

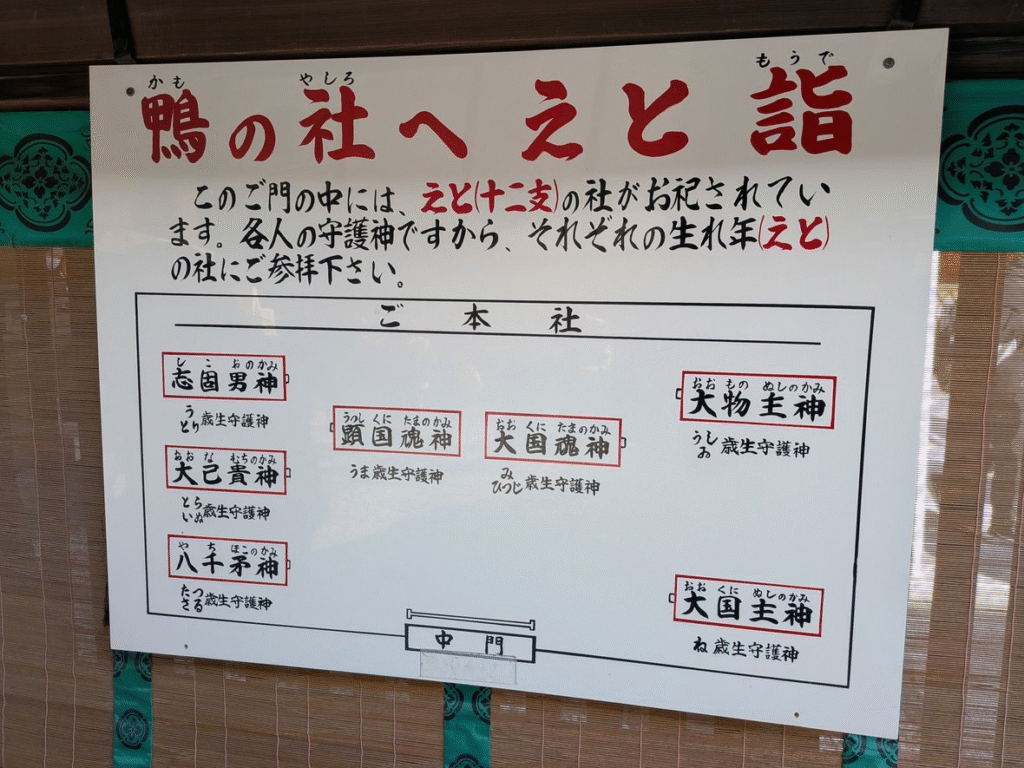

ちなみに上の写真にある7柱(志固男神、大巳貴神、八千矛神、顕国魂神、大国魂神、大物主神、大国主神)はすべて大国主神の別名となっています。

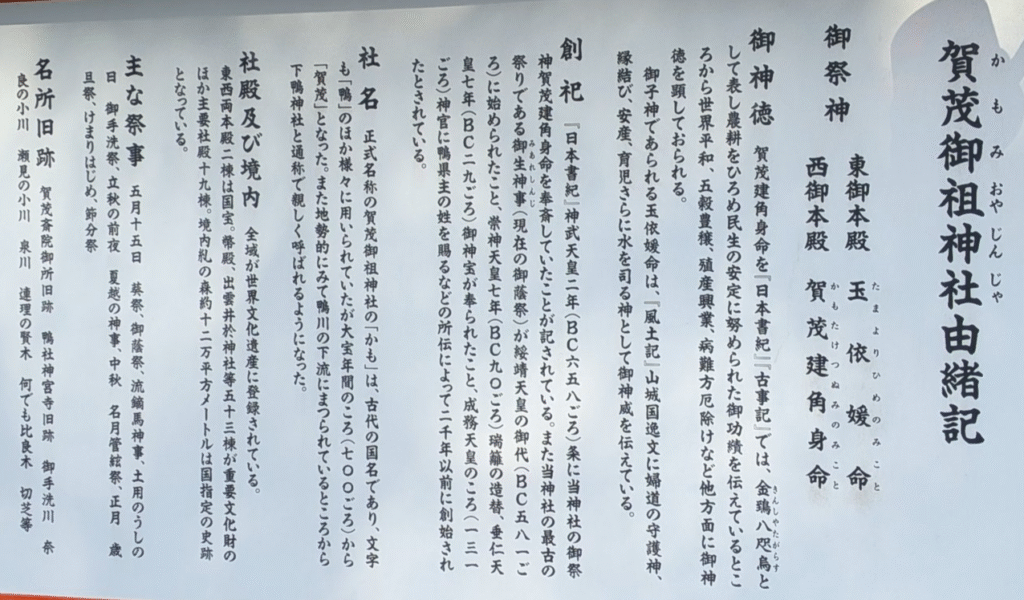

■ 神社の由緒 ― 「賀茂氏の祖神」を祀る社

賀茂御祖神社の御祭神は、主祭神に 玉依媛命(たまよりひめのみこと)、そしてその父神である 賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと) をお祀りしています。

『山城国風土記』によれば、賀茂建角身命は天孫降臨の際に八咫烏(やたがらす)として神武天皇を熊野から大和へ導いた神とされています。

つまり、賀茂氏はこの「八咫烏の神」を祖先と仰ぐ氏族であり、賀茂御祖神社はまさにその“御祖(みおや)”、すなわち「賀茂氏の祖神」を祀る神社なのです。

■ 玉依媛命と雷の神 ― 上賀茂との神話的つながり

賀茂御祖神社の神話の中心には、娘神・玉依媛命と、雷神・賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)との神秘的な物語があります。

ある日、玉依媛命が鴨川で禊(みそぎ)をしていたところ、川上から流れてきた「赤い矢(丹塗矢)」が彼女の体に触れました。

やがて玉依媛命は身ごもり、誕生したのが「賀茂別雷命」――上賀茂神社の御祭神です。

この物語は、「雷=天からの神霊が降臨する象徴」として、賀茂の地に天の神意が宿ったことを意味しており、母神・玉依媛命を祀る下鴨神社と、子神・賀茂別雷命を祀る上賀茂神社は、

“親子の神社”として深く結びついているのです。

■ 「葵祭」― 千年の時を超える雅の神事

賀茂御祖神社と上賀茂神社が共同で行う例祭が、京都三大祭のひとつ 「葵祭(あおいまつり)」 です。

起源は古代の「賀茂祭」に遡り、平安時代には国家的な祭礼として盛大に行われました。

葵の葉を飾った勅使や斎王代が行列をなす様子は、まさに王朝絵巻のよう。

この「葵」の文様は賀茂神社の神紋でもあり、賀茂の神々が「葵を神の印」として尊んだことからきています。

毎年5月15日に行われる行列は、下鴨神社での御禊(みそぎ)を経て上賀茂神社へ向かう、まさに“母神から子神へ”と祈りをつなぐ神聖な道のりです。

■ 糺の森 ― 神が宿る原始の杜

下鴨神社の象徴といえば、何といっても「糺(ただす)の森」。

賀茂川と高野川の合流地点に広がるこの原生林は、約12万平方メートルに及ぶ京都随一の自然の聖域です。

古代から「神が降臨する森」とされ、木々のざわめきや川のせせらぎがどこか懐かしく、心を鎮めてくれます。

この「糺」の名は、“正す”や“清める”に通じるとされ、人々の心を清浄に戻す場所として信仰されてきました。

■ 境内の見どころ ― 河合神社と御手洗社

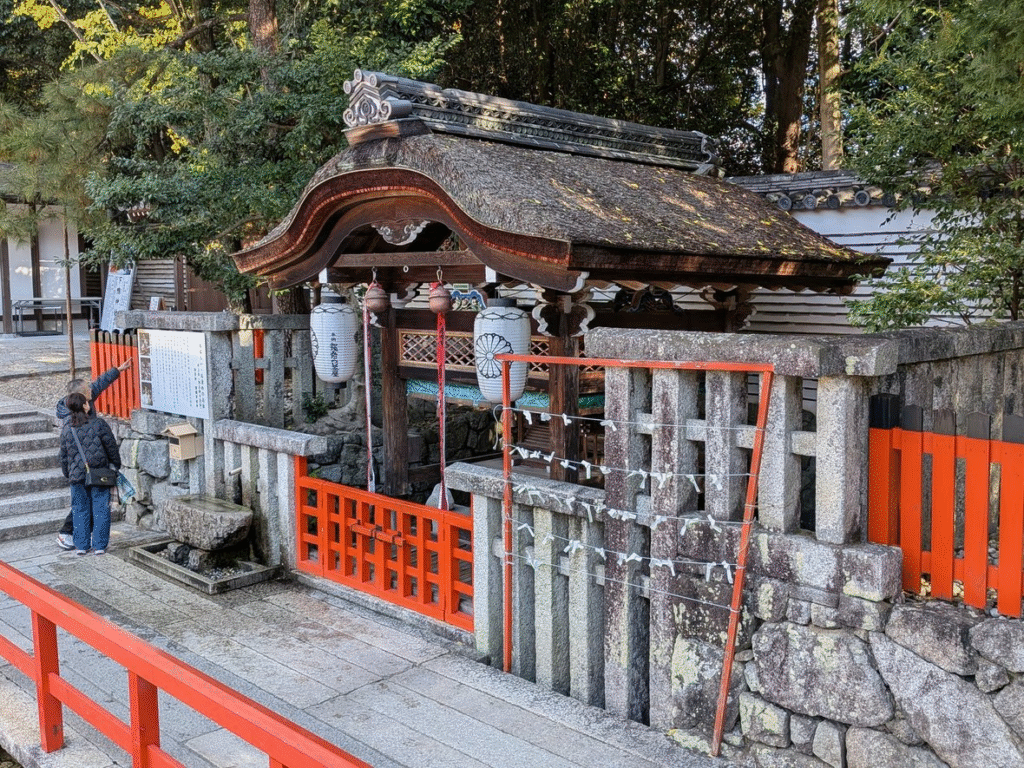

境内には多くの摂末社があり、中でも人気を集めているのが河合神社(かわいじんじゃ) と 御手洗社(みたらししゃ) です。

河合神社は、玉依媛命を女性の守護神として祀る社で、「美麗の神」として特に女性に人気。

手鏡の形をした絵馬に自分の顔を描いて奉納する「鏡絵馬」は、願掛けの定番です。

御手洗社は「みたらし団子」の発祥地ともいわれ、

夏の「御手洗祭」では湧水に足を浸して無病息災を祈る風習があります。

境内から湧く清水は、まさに賀茂の神が宿る“生命の水”です。

■ 終わりに ― 千年の都を見守る「母なる神社」

賀茂御祖神社は、

京都の原点ともいえる「賀茂の聖地」に息づく、悠久の神々の物語を今に伝える社です。

糺の森を抜ける風に耳を傾ければ、

そこには古代の人々が感じた“神の気配”が、今も変わらず漂っています。

ぜひ一度、賀茂御祖神社を歩いてみてください。

歴史と神話が重なり合うその空間で、

きっとあなたの心も清められることでしょう。

📍所在地:京都府京都市左京区下鴨泉川町59

⛩️御祭神:賀茂建角身命・玉依媛命

🌿主な祭礼:葵祭(5月15日)、御手洗祭(7月)

🚃アクセス:京阪「出町柳駅」から徒歩約10分

関連記事

下鴨神社と対をなす神賀茂神社については別の記事で解説しているのでそちらの記事もご覧ください。

コメント