〜日本の“心のふるさと” 天照大御神が鎮まる聖地〜

こんにちは

今回は神社の中でも別格と称され、日本国民の総氏神である天照大神を祀る神社、伊勢神宮をご紹介していきます。

ところで、みなさんはどうして日本の総氏神の天照大神が伊勢で祀られているかご存じでしょうか?

日本の首都は東京であり、かつての都も奈良県や京都府であって三重ではありません。

三重県が素晴らしいところであるのは、もちろん私も把握しています。

ただ三重県で祀られる理由それは・・・

答えは記事の中で・・・・・・・・・・・・(; ・`д・´)(笑)

今回はその理由を含め伊勢神宮について詳しく解説をしていきます。

住所 :三重県伊勢市宇治館町1

電話 :0596241111

社務所 :5:00~17:00

公式HP:https://www.isejingu.or.jp/

Wiki :皇大神宮 – Wikipedia

■ 伊勢神宮とは

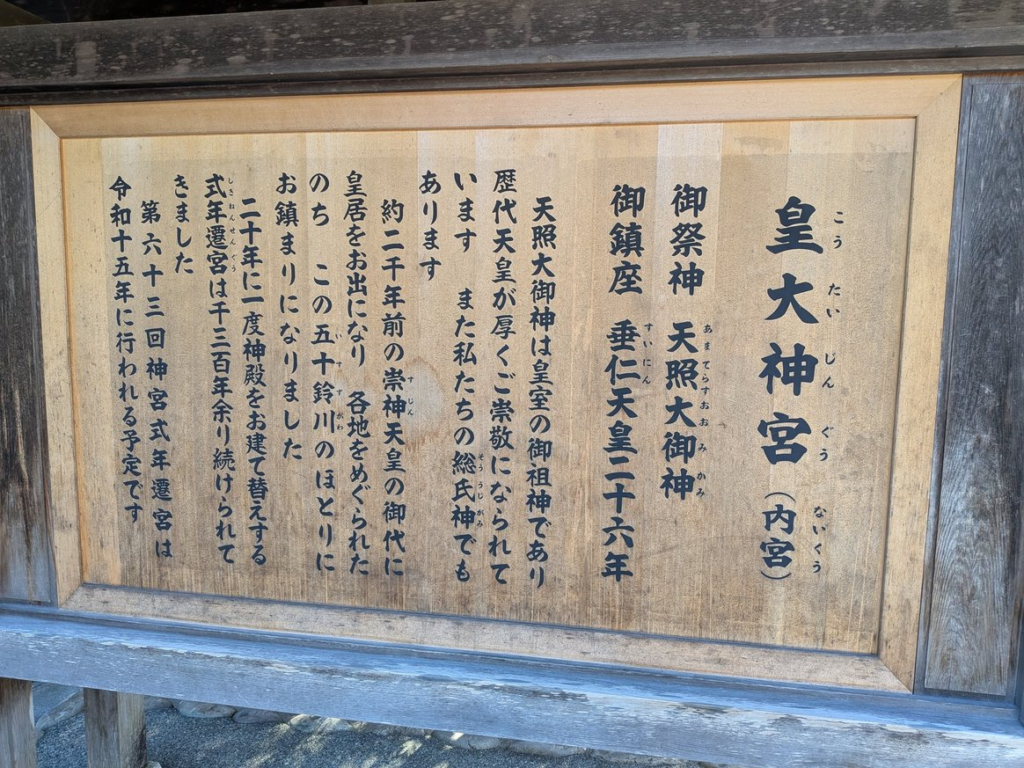

伊勢神宮は伊勢にある125社の総称であり、その中心である神宮を内宮、別の名前で皇大神宮とも呼ばれます。ただ正式名称は伊勢神宮ではなく単に「神宮」と称され、”伊勢”の名前がつかないのが正式な名前です。

ただ、他にもある神宮と区別するために一般には便宜的に伊勢神宮と呼ばれることが多くあります。

神宮は全国に約8万社ある神社の“頂点”に立つ存在であり、日本人の信仰の中心とも言える特別な神社です。

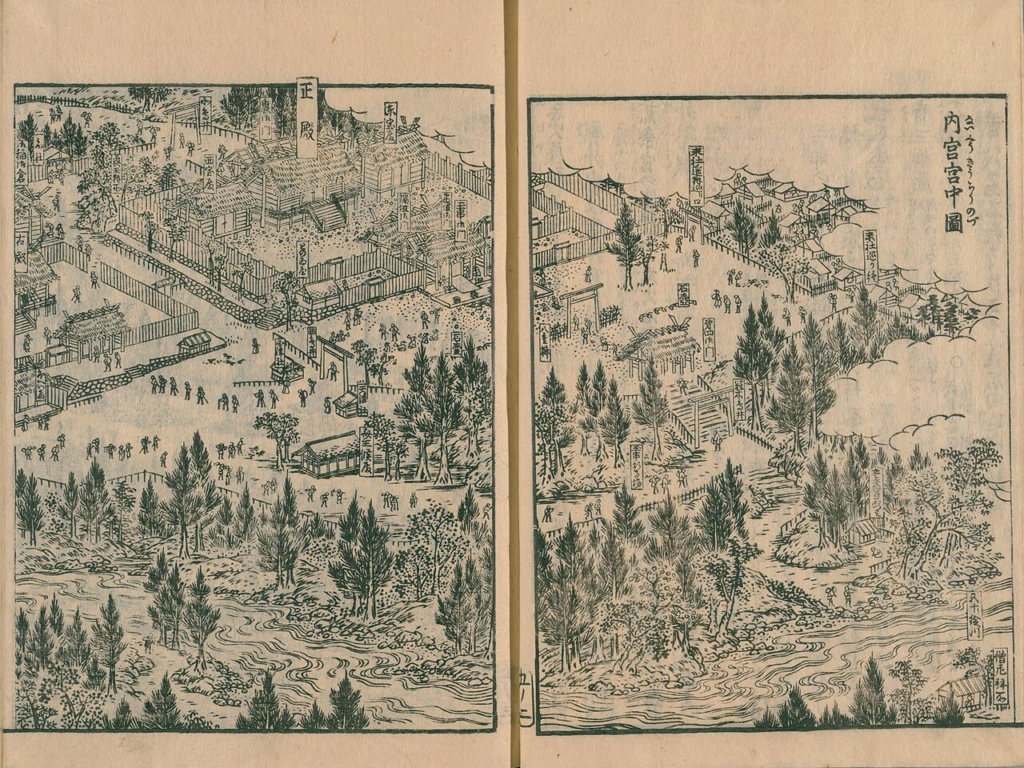

伊勢神宮は、**内宮(ないくう)と外宮(げくう)**の二つの正社を中心に、別宮・摂社・末社・所管社など、全部合わせると125社もの宮社から構成されています。

その中でも内宮は、**天照大御神(あまてらすおおみかみ)**をお祀りする、最も尊い神社として信仰を集めています。

御由緒

御神体 八咫鏡(ヤタノカガミ) ※三種の神器

伊勢神宮の御神体は三種の神器の一つである八咫鏡と言われています。

八咫鏡は云わずも知れた日本を代表する神器です。

八咫鏡については別のページで詳しくまとめていますので、そちらの記事をご覧ください。

神宮が伊勢に鎮座する理由 ※元宮との関係

以前、天照大御神の御神体である八咫鏡(やたのかがみ)は、歴代天皇が住む**宮中(皇居)**で天皇ご自身がお祀りしていました。

しかし、第10代崇神(すじん)天皇の御代に、**「神と天皇が同じ宮中にいるのは畏れ多い」と考え皇女である豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)**に命じて、御神体を宮中から出し、ふさわしい永遠の鎮座地を求めて大和の国(奈良)を巡行させました。

その後、第11代垂仁天皇の御代になり、皇女の倭姫命がその役目を受け継ぎ、御神体を奉じて近江、美濃といった国々を巡行し倭姫命は、20年以上にわたる旅の末、ついに伊勢の五十鈴川(いすずがわ)のほとりに辿り着きます。

倭姫命が伊勢の地に到着した際、天照大御神ご自身から、以下の内容の**神託(しんたく・神のお告げ)**が降りました。

「この神風(かむかぜ)の伊勢の国は、遠く常世(とこよ)から波が幾重にも寄せては帰る国である。都から離れた傍国(かたくに)ではあるが、美しい国である。この国にいようと思う。」(『日本書紀』より)

神宮が伊勢にある理由、それは倭姫命が”伊勢の地が最も天照大神を祀るにふさわしい”と考えられたからです。

ただ伊勢の地にお祀りするまでには、先ほども書いたように20年の歳月を経て、様々な場所を訪れそれぞれの地が神宮を祀るにふさわしいかを見定めてきた経緯があります。

その神宮の候補地となった場所のことを元伊勢と呼ぶようになりました。

元伊勢とは「一時的に祀られていた・遷座候補地となった場所の伝承」とされた土地の総称となります。

元伊勢という言葉は『日本書紀』の崇神天皇~垂仁天皇の記述に由来しており、元伊勢と呼ばれる場所は代表的な場所だけでも全国に24か所あります。

とあり、最終的には伊勢の地が最もふさわしいとされ、現在の伊勢神宮(内宮)とされました。詳しくは別の記事でまとめましたので、そちらの記事もご覧ください。

■ 御祭神:天照大御神(あまてらすおおみかみ)

天照大御神は、『古事記』『日本書紀』に登場する皇室の祖神であり、日本国の守護神として知られています。

神々の中心である高天原(たかまがはら)を統べる太陽神であり、その光は「万物を照らす慈愛」として古来より人々に崇められてきました。

天照大御神が伊勢に鎮まることになったのは、約2000年前の第11代垂仁天皇の御代。

皇女・**倭姫命(やまとひめのみこと)**が神のお告げを受け、元伊勢とよばれる地を巡りついに「この伊勢の国が最も清らかなる地」として、この地を定めたと伝えられます。

■ 伊勢神宮で行われる祭事

伊勢神宮では国の安寧を願うため、様々な儀式が執り行われます。

その中でも20年に一度執り行われる式年遷宮は伊勢神宮の中でも別格で最大の祭事とされ、式年遷宮の際には、多くの日本人が伊勢神宮に集いお参りを行います。

祭事の詳しい内容については別の記事でまとめていますので、興味のある方はみてみてください。

■伊勢神宮の特殊性

伊勢神宮は日本の神社の中心であり、他の神社とはいくつかの点で明確に異なります。

① 「国家の神宮」である

伊勢神宮は「皇祖神」を祀る唯一の神宮であり、国家鎮護の中心として位置づけられています。

一般の神社が「氏神」「土地神」であるのに対し、伊勢神宮は日本全体の平和と繁栄を祈る場です。

② 「遷宮」による永遠性

20年に一度行われる式年遷宮は、約1300年にわたり続く神事です。

社殿や御装束・神宝をすべて新調し、隣の敷地に御神体を遷すことで、常に新しく、常に古いという「永遠の命」を象徴しています。

これは、「自然と共に生きる日本人の精神」を体現した伝統でもあります。

ちなみにこの遷宮は伊勢神宮の全ての社で行われます。

20年に一度とは言え、125社の全てを建て替えるなんて、流石伊勢神宮です‼

③ 「国家の祭祀を司る神宮」

伊勢神宮では、年間約1500回に及ぶ祭典が行われます。

その中でも、国家と皇室の安泰を祈る**大祭・神嘗祭(かんなめさい)**は最も重要とされ、天皇陛下自らが御幣をお納めになる儀式です。

④ 伊勢神宮にあるもの・ないもの

■伊勢神宮の正宮・摂社・末社・所管社

もう一つの正宮 外宮・豊受大神宮

伊勢神宮には正宮と呼ばれる社が二つあり、一つがこの記事で紹介している皇大神宮(内宮)ともう一つが豊受大神宮(外宮)です。

豊受大神宮については別のページでまとめているので興味を持ったら、こちらの記事もみてみてください。

伊勢神宮別宮 14社

伊勢神宮は神宮125社の総称であり、正宮に続き別宮と呼ばれる神社が14社あります。

別ページで別宮14社をまとめた記事を作成したので、そちらのページもご覧ください。

伊勢神宮全125社

「神宮」といえば一般に皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)を指しますが、厳密にはこれら二つの正宮を中心とした125の宮社(お宮とお社)を総称して伊勢神宮とよびます。

これは、神宮の神域に鎮座する全ての神々を包括する体制であり、古代より神宮の祭祀と深く関わってきた重要な神社群です。

別の記事で皇大神宮の別宮神社10社と伊勢神宮に数えられる125社全てまとめた記事を作成したので、興味がある方は一読をしてみてください。

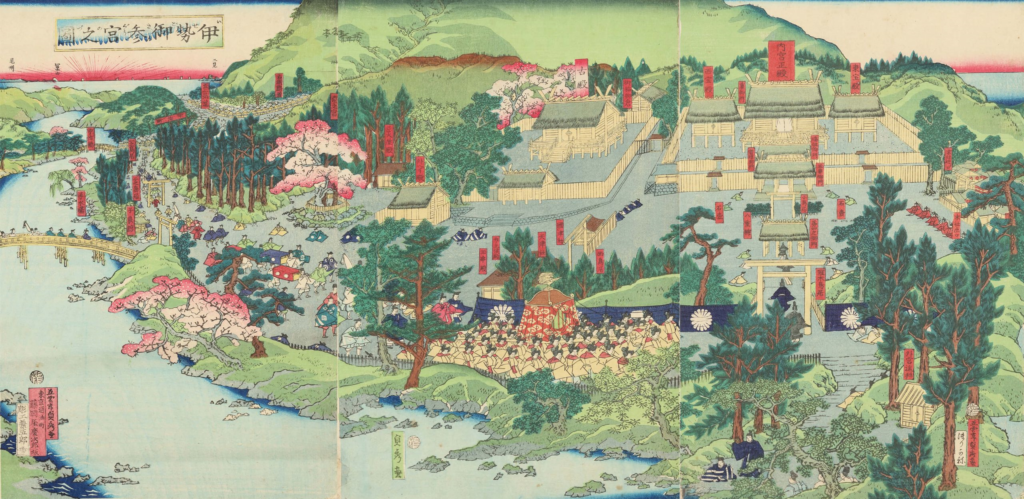

伊勢神宮の境内

伊勢神宮には宇治橋や五十鈴川、踏まぬ石など様々な見どころがあります。

境内の詳細については、別のページでまとめているので、内宮境内の見どころを知りたい方は一度読んでみてください。

■ 伊勢参りの心得

伊勢神宮への参拝は、「お伊勢さん詣で」として江戸時代から庶民の憧れでした。

当時は「おかげ参り」とも呼ばれ、全国から数百万人が訪れたと伝わります。

参拝の基本は、二見興玉神社において禊をしてから参拝というのが本来の参拝方法とされていますが、多くの方は外宮からの参拝が多く下記の順で参拝される方が多数派となっています。

- **外宮(豊受大神宮)→内宮(皇大神宮)**の順に回る

- 五十鈴川で手を清める

- 感謝の心で参拝する

という流れです。

伊勢神宮では個人的な願いよりも、「日々の感謝」を伝えることが尊ばれています。

■ まとめ

伊勢神宮・内宮は、単なる観光地ではなく、日本人の精神の原点とも言える場所です。

神々と自然が調和する静寂の中で、心を鎮め、自らを見つめ直す時間は、まさに「生きる力」を授かる瞬間。

訪れるたびに新しい気づきを得られる——

それが、伊勢神宮が“永遠の聖地”と呼ばれる理由なのです。

▽ 基本情報

名称: 伊勢神宮 内宮(皇大神宮)

所在地: 三重県伊勢市宇治館町1

御祭神: 天照大御神

創建: 垂仁天皇の時代(約2000年前)

社格: 神宮(最高位)

参拝時間: 5:00〜18:00(季節により変動)

公式サイト: https://www.isejingu.or.jp/

コメント