日本神話・歴史のなかでも特に神秘性の高い宝物、三種の神器の一つ 草薙剣(くさなぎのつるぎ/天叢雲剣)。この神剣をめぐって、飛鳥時代に起きたとされる「盗難事件」は、史料(『日本書紀』)に簡潔に記録されていると同時に、後世にさまざまな伝承が付加されて語り継がれてきました。本記事では、史料記載の内容、伝承の展開、そして事件が後世に与えた影響を整理して解説します。

事件の「史料的」要約(『日本書紀』の記述)

最も基本となる史料は『日本書紀』です。同書は、**天智天皇7年(西暦668年)**の年次記事の中で、次のように簡潔に記しています:

- 僧(沙門)**道行(どうぎょう)**が草薙剣を盗み、新羅(当時の朝鮮半島)へ逃れようとした。しかし途中で風雨に遭い迷って帰ってきた——という趣旨です。

この短い記述だけが「公式史料上の事実」と言えますが、以後の史的解釈や伝承は、この一行にさまざまな肉付けをして発展しました。

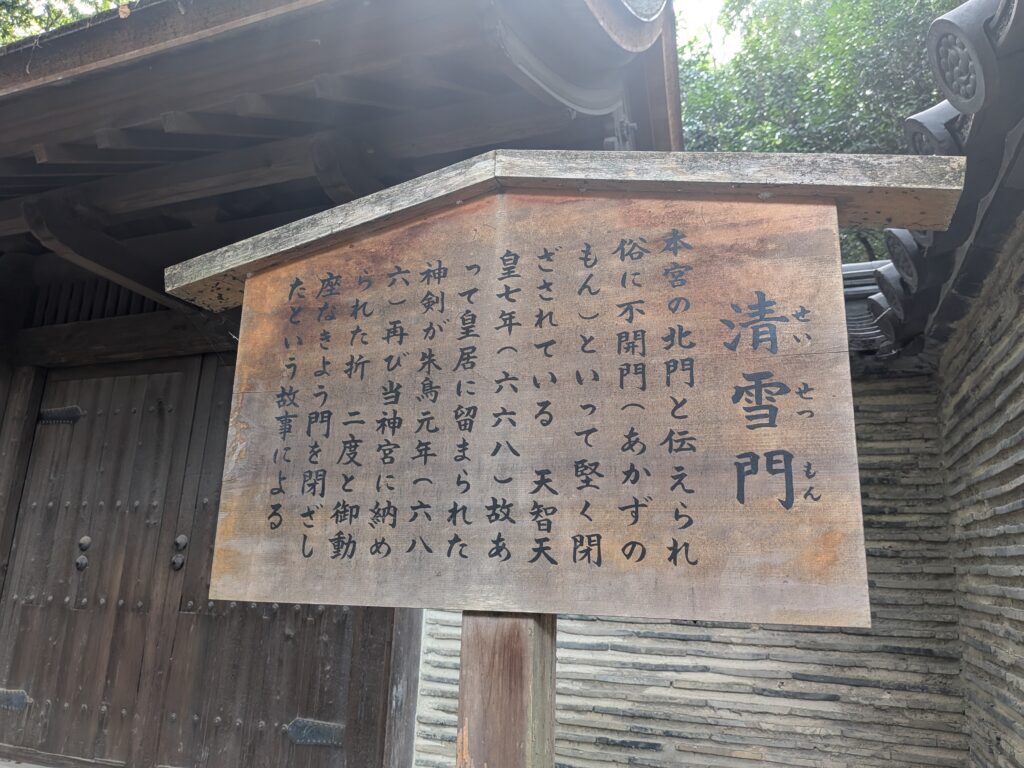

清雪門(せいせつもん)

草薙剣盗難事件において、重要になってくるのがこの清雪門です。

この門は開かずの門とされています。

この門が開かずの門とされる理由は、道行がこの門から侵入し、熱田神宮の御神体である草薙剣を盗み出したとのことから、それ以降この門を開かずの門にしているとのことです。

「道行(どうぎょう)」は誰か? — 身元についての諸説

『日本書紀』は道行の素性を詳述していません。そのため後世にいくつかの説話・解釈が生まれます。代表的なバリエーションは次のとおりです。

- 新羅(しらぎ/Silla)出身の僧・または新羅の王子が僧に身をやつして盗んだという説。新羅(朝鮮半島)へ持ち帰ろうとした、という記述があるためこの解釈が広く流布しています。

- 日本国内の僧で、別の目的(私的な礼拝や転売、政治的意図など)で盗んだという見方。史料は不十分で確証はないものの、古代の政教関係や寺社の護持事情を踏まえた合理的推測です。

- 地元伝承や後世の冊子では、道行がその後に関係寺院(例:後世伝承で結びつけられる法海寺など)を開いたという系譜的記述も見られますが、これらは史料的根拠が薄く伝承の色合いが強いです。

結論として、『日本書紀』自体は「道行が盗んだ」とだけ記し、出自や動機は不詳です。以降の「新羅の僧説」は、史料の簡潔な文言(「新羅に向かう」)から自然に派生した解釈と考えられます。

盗難の顛末(史料と伝承の二つの線)

- 『日本書紀』によれば、道行は剣を持って新羅へ向かったが、途中で暴風雨にあって迷い帰ったとされます(史料の記述は短い)。

- 後代の物語・解説は、この「暴風・迷い」を神剣の霊威(= 剣自らが離れさせない、祟りを及ぼす等)として語ります。つまり「神器は人の手に帰さない」という宗教的解釈が加えられ、剣を盗んだ者や関係者に不幸や祟りが及んだ、という逸話が重ねられました。

さらに、史料上の別記事(『日本書紀』朱鳥元年=686年条)には、天武天皇の病が剣の祟りとされたため、剣を尾張(熱田)に送ったという記述があり、ここから草薙剣が熱田(現・熱田神宮)に安置される経緯と結びつけて語られるようになりました。

伝承の派生:失敗のバリエーションと「祟り」話

史料の薄い箇所では、各地の伝承や古記録が様々な「劇的展開」を付加します。代表的な変種は次の通りです。

- 船が難破して剣を持ち帰れなかった/あるいは剣が海に投げ出されて流れ着いた(後に別の場所で見つかった、あるいは戻った)という話。

- 剣を盗んだ人物や剣をのぞき見た者が重病や不幸に見舞われたため、人々は剣の霊威を恐れ、以降は厳重に封印・管理するべきだと考えるようになった、という話。こうした「祟り譚」は、神器を神聖不可侵のものとして扱う文化的根拠になりました。

重要なのは、公式の史料(『日本書紀』)は事件の輪郭のみを示す一方で、具体的な劇的要素(難破・祟り・海に流れ着く等)は後世の物語化・伝承化の結果である点です。

事件の歴史的・文化的意義

- 国家儀礼と神器の性格:三種の神器は天皇の正統性を示す象徴であり、神器が「盗まれた/移動した」ことは政治的・宗教的に重大です。『日本書紀』記載は、古代国家が神器をどれほど特別視していたかを示しています。

- 熱田神宮との結びつき:事件の記述と後の出来事を合わせて読むと、草薙剣が熱田に置かれ、以後熱田神宮が剣の奉祀を担ってきた伝統が理解できます(ただし、本物の剣の所在・実体については当代の人々も直接確認していないという問題もあります)。

- 伝承がもたらす社会的効果:「剣は祟る」という話は、神器を扱う者への戒め、あるいは神社権威の正当化に寄与した面があります。

年表(要点まとめ)

- 668年(天智7年):『日本書紀』に「沙門・道行が草薙剣を盗み新羅へ逃れようとしたが、途中で風雨に会い迷って帰った」と記載。

- 686年(朱鳥元年):『日本書紀』の別の記事で、天武天皇の病が剣の祟りと占われ、剣が尾張(熱田)に送られた旨が記される(以後の熱田奉祀の文脈に結びつけられる)。

- 以後:剣を巡る「暴風・難破・祟り」などの話が多様に付加され、地方伝承や中世以降の文献で物語化が進む。

まとめ(史実と伝説を区別して読む)

草薙剣盗難事件は、『日本書紀』における短い記述が出発点であり、その限られた史料の余白に、後世の伝承・想像が豊かに肉付けされた例です。史料的に確かなのは「道行が剣を盗み、新羅へ向かったが途中でうまくいかなかった」という一行ですが、「盗んだ者が祟られた」「剣が海に流れ着いた」「剣は自ら戻った」等のエピソードは伝承層の産物であり、宗教・政治的な意味づけをするために用いられてきました。

熱田神宮を訪れる際、この事件を念頭に置くと、「神器」に対する古代からの畏敬と、史実と伝説が重なり合って現在の社格・祭祀が形作られた過程をより深く味わうことができます。

-160x90.png)

コメント