京都の北のはずれ、賀茂川の上流に広がる清浄な地に鎮座する「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」は、通称「上賀茂神社」として親しまれる、京都最古の神社の一つです。

下鴨神社(賀茂御祖神社)と並び「賀茂社」と総称され、平安京の鎮護、そして人々の祈りの中心として千年以上にわたり崇敬を集めてきました。

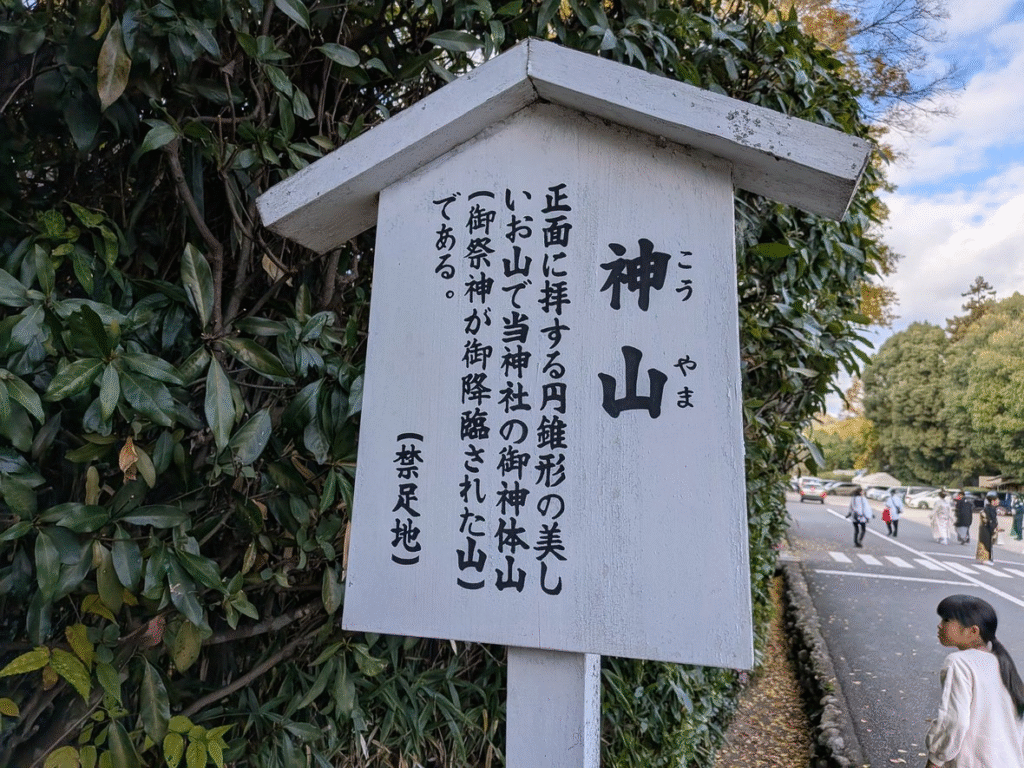

■ 神社の由緒 ― 京都最古の社、賀茂氏の守護神

『山城国風土記』によると、この地に賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)が降臨したのは、

奈良時代よりもはるか昔のこと。

雷のような稲妻が「神山(こうやま)」に落ち、そこに神が宿ったことが創祀のはじまりと伝えられています。

御祭神である 賀茂別雷命 は、「別(わけ)」=“分ける”・“分かたれる”という意味を持ち、

天上の神霊の分身が地上に降臨した存在とされています。

その名が示す通り、“雷=天の力”を象徴する神であり、人々に五穀豊穣や災厄除けの恵みをもたらすと信じられています。

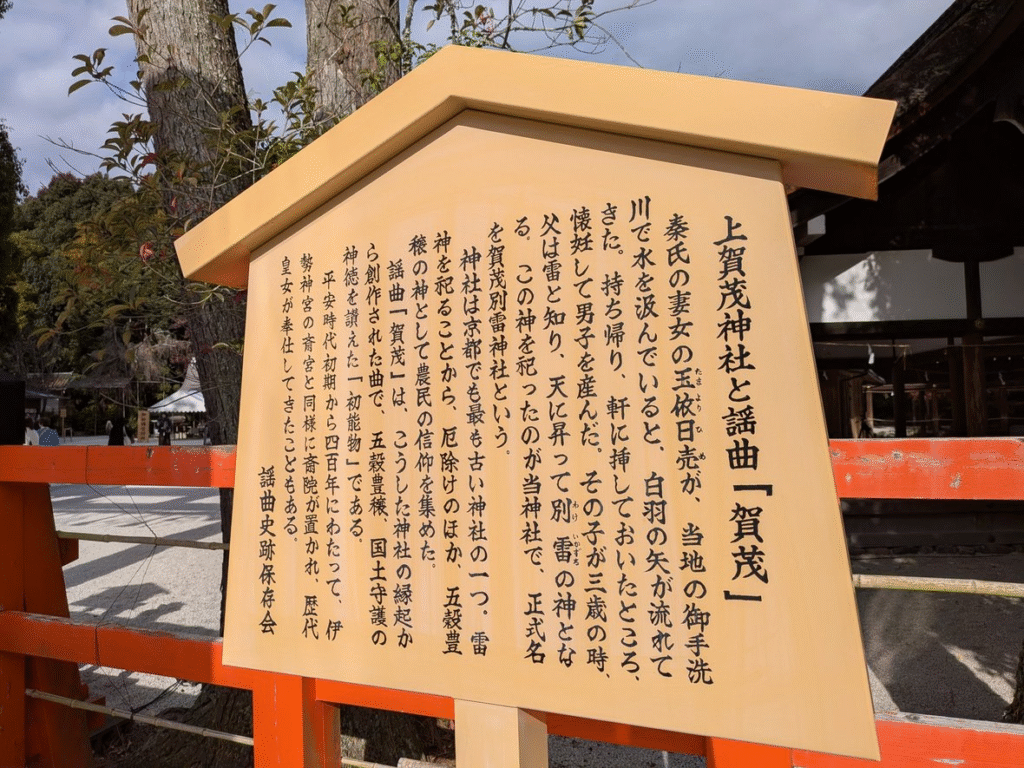

■ 神話 ― 母神・玉依媛命と雷神の誕生

上賀茂神社に祀られる賀茂別雷命は、下鴨神社の主祭神・玉依媛命(たまよりひめのみこと)の御子神です。

神話によれば、玉依媛命が鴨川で禊をしていたところ、川上から流れてきた「丹塗矢(にぬりや)」が体に触れ、やがて身ごもりました。

そのとき生まれたのが、雷の化身・賀茂別雷命。

この物語は、天と地、母と子の神聖なつながりを象徴しており、上賀茂・下鴨の二社が“親子の神社”と呼ばれるゆえんです。

また、「丹塗矢」は天からの神意を伝える象徴として、今も境内の神紋や装飾にその意匠を見ることができます。

■ 「葵祭」― 王朝文化を今に伝える神事

上賀茂神社と下鴨神社が共同で行う最大の祭礼が、京都三大祭の一つ「葵祭(あおいまつり)」です。

起源は欽明天皇の時代(6世紀頃)と伝えられ、長雨や飢饉を鎮めるために賀茂の神々に祈りを捧げたのが始まり。

やがて平安時代には国家的行事となり、勅使や斎王代が葵の葉を身にまとい、都を練り歩く優雅な行列が行われるようになりました。

上賀茂神社での神事は、まさに祭りのクライマックス。

境内に響く馬の蹄音や笛の音、神前で行われる古式ゆかしい儀式は、まるで千年前の平安絵巻がそのまま甦ったかのようです。

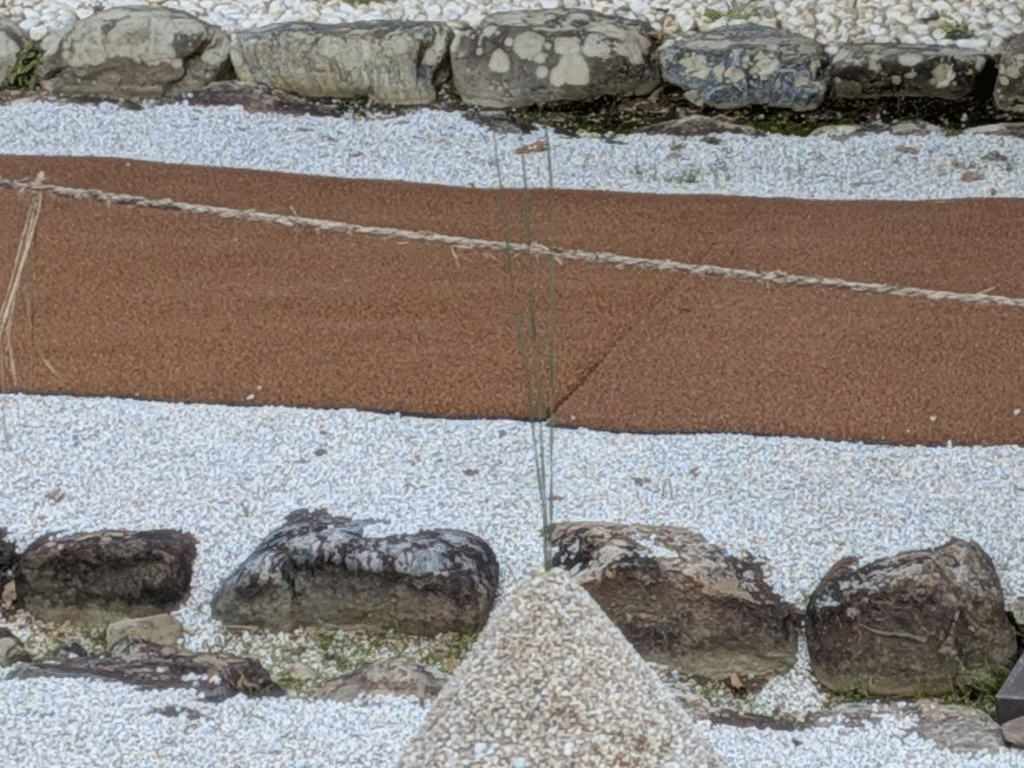

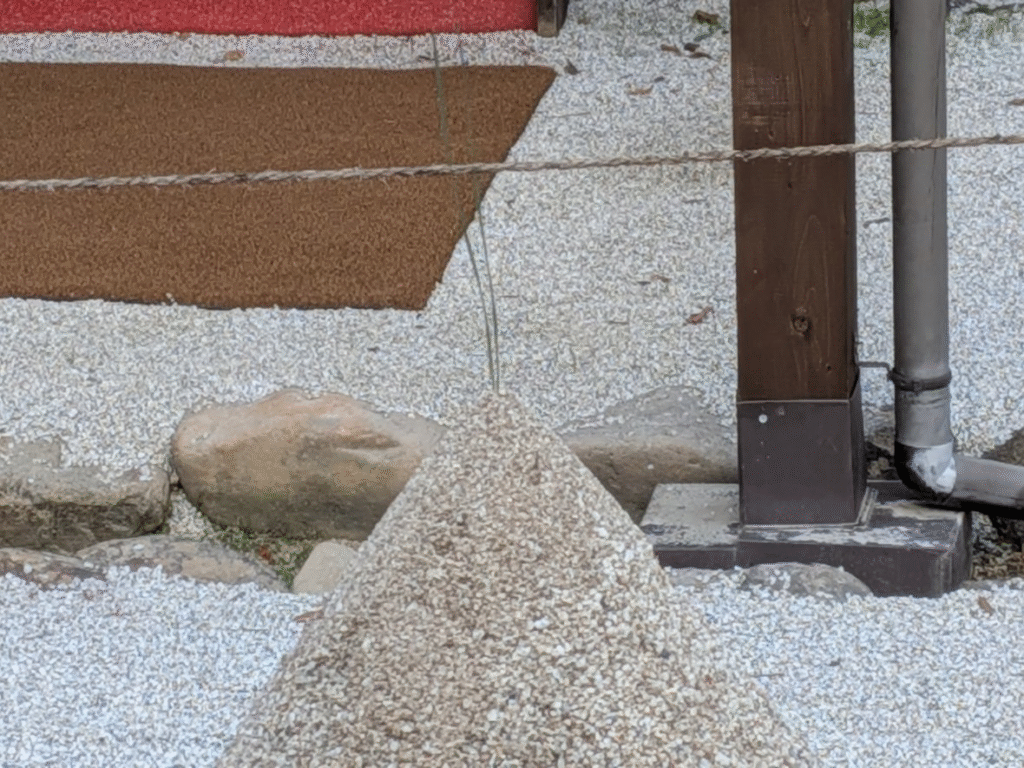

■ 神山と立砂 ― 神の降り立つ地の象徴

境内の奥に見える「神山(こうやま)」こそ、賀茂別雷命が天から降臨したと伝わる聖なる山です。

この山を模して設けられたのが、楼門前にある一対の円錐形の砂山「立砂(たてずな)」です。

この立砂は、神が降臨する“依代(よりしろ)”を表し、魔除けや清めの象徴として京都の家々の玄関先にも広まりました。

今でも「盛り塩」の原型といわれるほど、日本の神道文化に深く根付いた信仰の形です。

立砂の先にはそれぞれ松の葉が飾られており、向かって左側には松の葉が3本、向かって右側の立砂には2本の松の葉が飾られています。

■ 境内の見どころ ― 自然と神が共にある風景

上賀茂神社の魅力は、その荘厳な社殿だけでなく、

自然と共生する静寂な景観にもあります。

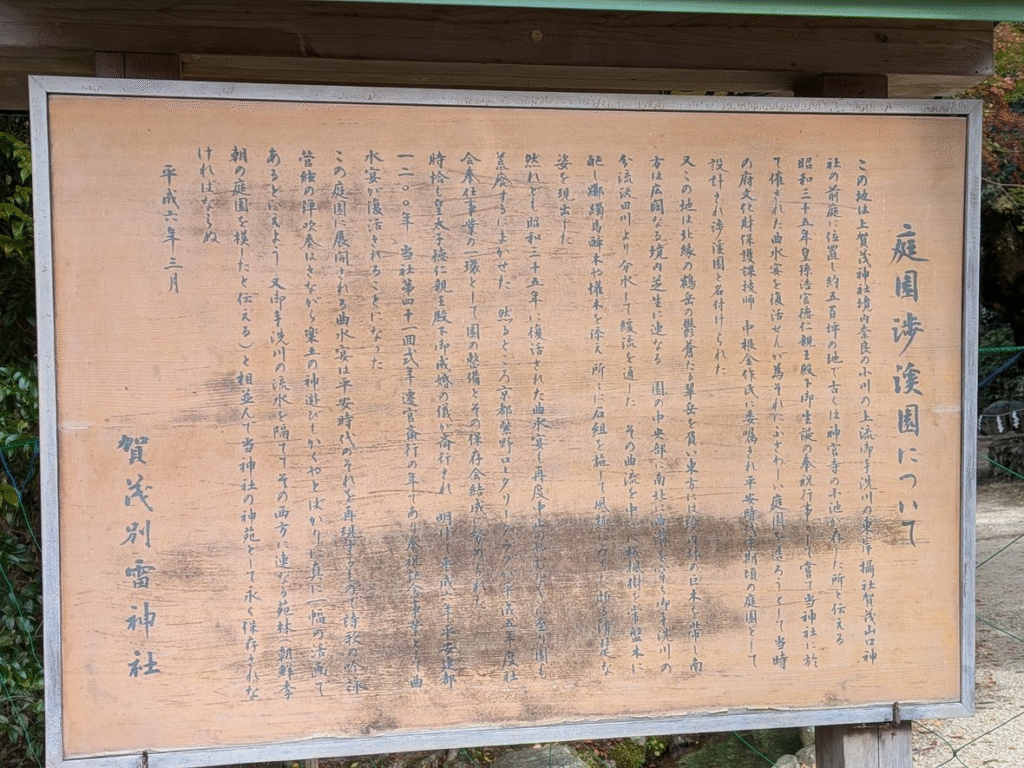

・渉渓園(しょうけいえん)

賀茂川の清流を取り込み、四季折々の花が彩る庭園。春の桜や秋の紅葉は見事です。

・片岡社(かたおかしゃ)

縁結びの神として人気の摂社で、特に女性参拝者に人気があります。

古くは紫式部もここに詣でて恋愛成就を祈ったと伝えられています。

・二ノ鳥居と楼門

鮮やかな朱塗りの楼門は、平安の神殿を思わせる佇まい。

その向こうに広がる清浄な空気は、まさに“神域”そのものです。

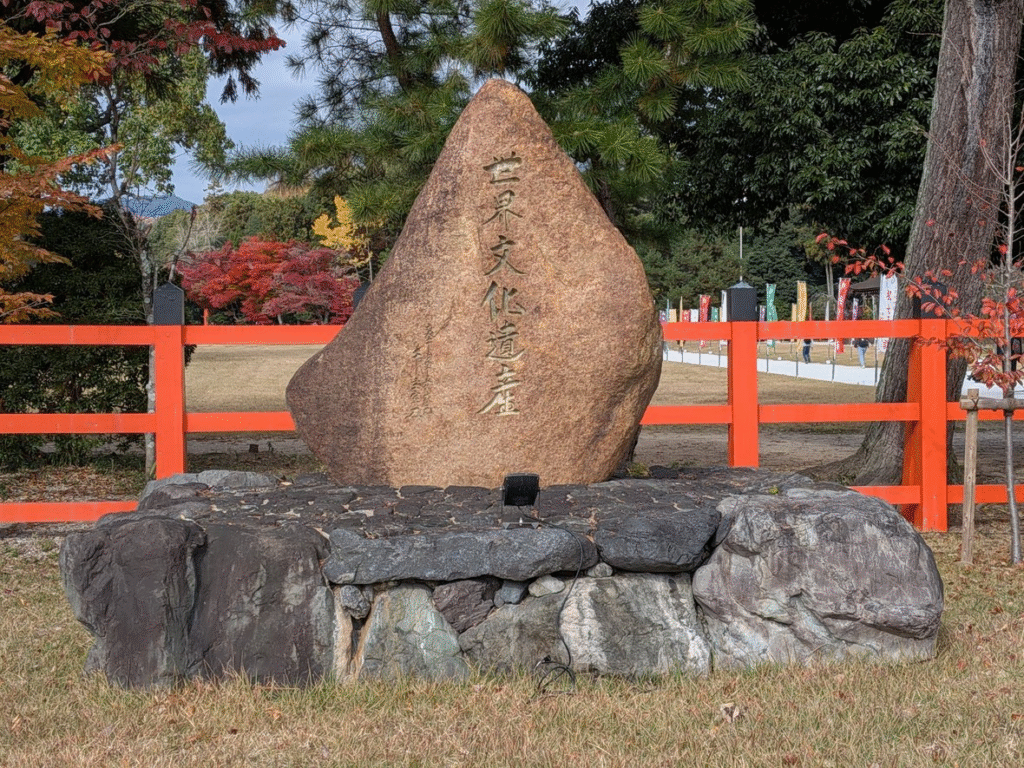

■ 世界文化遺産に登録された神域

上賀茂神社は、1994年に「古都京都の文化財」として世界文化遺産に登録されました。

創建以来、千年以上にわたり神事や祭礼を途絶えさせることなく続けてきたことが、まさに“生きた文化遺産”といわれる所以です。

広大な社地には、古代からの自然林がそのまま残り、神が宿る森として今も静かに息づいています。

■ 終わりに ― 天の力を感じる「雷の神社」

賀茂別雷神社は、“雷”という力強い象徴を通じて、人々に「清め」と「再生」の力を与える神社です。

その厳かな空気の中に立つと、自分の内側にも新しいエネルギーが宿るような感覚を覚えます。

下鴨神社が「母の神社」なら、上賀茂神社は「子の神社」。

二社を合わせて巡ることで、賀茂の神々の壮大な物語を体感できるでしょう。

📍所在地:京都府京都市北区上賀茂本山339

⛩️御祭神:賀茂別雷命

🌿主な祭礼:葵祭(5月15日)、競馬会神事(5月5日)

🚃アクセス:京都市営地下鉄「北山駅」より徒歩約15分

コメント