先日はだか祭りの奇祭で全国的にも有名な尾張大國霊神社に行ってまいりました。

愛知県では国府宮(こうのみや)といった方が馴染みがあるかもしれません

国府宮神社は熱田神宮、針綱神社、津島神社、千代保稲荷神社と共に尾張五社の一つにも数えられます。

尾張国の総社ともいわれ、歴史も信仰も大変深い神社です

また国府宮で行われる「はだか祭り」は全国でも有名な奇祭とされ、以前は迫力あるポスターがニュースになったこともあります。

「はだか祭り」は毎年旧暦の1月13日に執り行われ、くじによって選出された新男に触れると厄がおとされると言う言い伝えがあり、はだか祭りの日には各地域から境内に集まったはだか男達が熱気を放ち、独特な空気が漂います。

住所 :〒492-8137 愛知県稲沢市国府宮1丁目1−1

電話 :0587-23-2121

社務所:9:00~16:00

公式HP:http://www.konomiya.or.jp/

Wiki :尾張大國霊神社-Wiki

主祭神:尾張大國霊神(おわりおおくにたまのかみ)

社格 :式内社、尾張國総社、旧国弊小社、別表神社

創建 :延長5年(927年)

本殿 :尾張造

概要

基本情報

住所 : 愛知県稲沢市国府宮1-1-1

祈祷受付 : 9:00-15:30

公式 : 尾張大國霊神社 国府宮

wiki : Wikipedia

アクセス : 電車 国府宮駅

車 名古屋高速 西春インター 東1.3Km

御祭神

尾張大國霊神(おわりおおくにたまのかみ)

別宮 2社

大御霊神社(おおみたまじんじゃ) ※大歳神之御子(おおとしがみのみこ)

宗形神社(むなかたじんじゃ) ※田心姫命(たごりひめのみこと)

六末社

国府宮神社に鎮座する六末社、この6つの神社に祀られる神々を別の記事にまとめたので興味ある方は見てみてください。

御由緒

祭神の尾張大国霊神は、尾張人の祖先が当地を開拓する中で、自分達を養う土地の霊力を神と崇めたものとされる。開拓の神ということで、大国主命とする説もある。

神社は尾張国府の創始とともに創建されたもので、尾張国の総社とされた。境内別宮の大御霊神社(大歳神之御子。大年神の御子神の大国御魂神のこと)・宗形神社(田心姫命)とともに国府宮三社と称する。『延喜式』では小社に列する。昭和15年(1940年)に国幣小社に列格し、戦後は別表神社となった。

本社の建築様式は本殿、渡殿、祭文殿、廻廊、拝殿、楼門と並ぶもので「尾張式・尾張造」と称される。また、本殿に接する位置には自然石を5個円形に並べた「磐境(いわくら)」があり、社殿建立以前の原始的な祭祀様式を物語るものとして神聖視されている。

尾張大国霊神社 – Wikipedia

みどころ

重要文化財

楼門

拝殿

半床庵(茶室)

木造獅子頭

陶製狛犬

鉄造大鳴鈴

難追い(なおい)

難追いの由来

国府宮神社には「難追い(なんおい)」という信仰があります。これは「災厄を追い払う」という意味で、古来より疫病や災難を避ける祈りが行われてきました。

特に「はだか祭」と深く結びつき、参拝者が災厄を神に託して持ち寄り、それを一人の「神男(しんおとこ)」が引き受けることで、人々の難を追い払うという信仰が伝わっています。

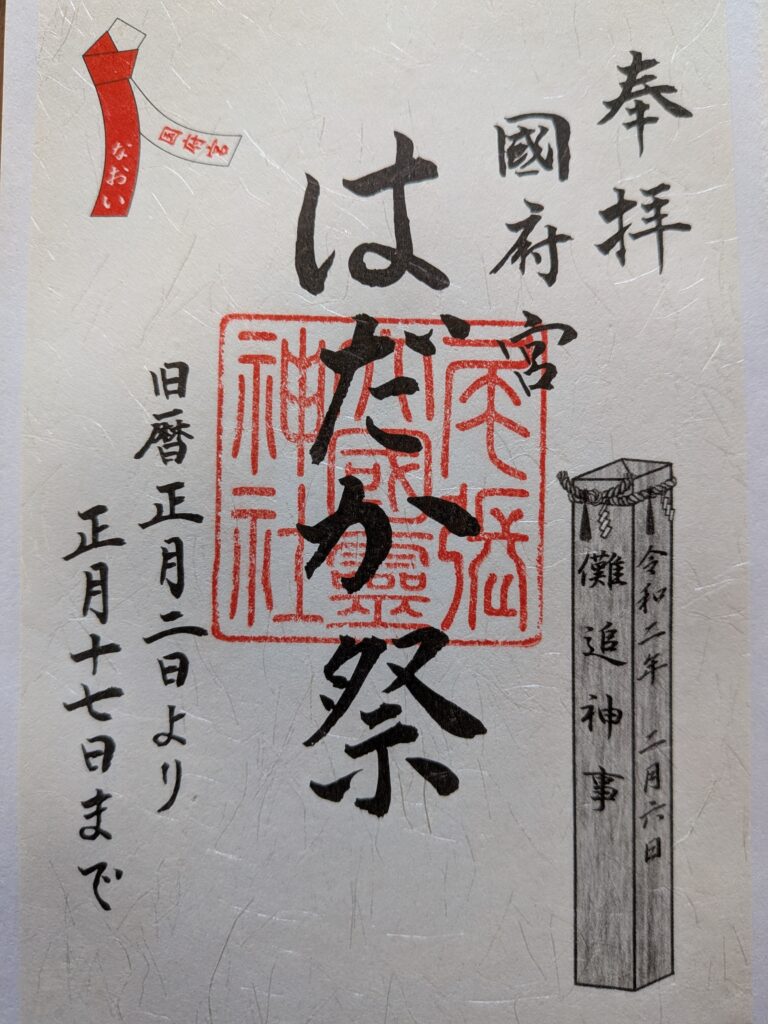

御朱印

神事

はだか祭り

正式名称を「難追神事(なおいしんじ)」と呼び今から1000年以上も前に始まったと伝えられています。

はだか祭りの際に奉納される大鏡餅はその重さなんと約4トン、初めて見る人は圧倒されるおおきさで、一度は見てほしいです。

ちなみに祭りで奉納された翌日に切り分けられ配られます。

この鏡餅を食べれば昔から無病息災と言われており、多くの人が求めに来ます。

- 裸の男たちの熱気

数千人もの男性が白の六尺褌(ふんどし)一丁で参加し、身を清めた後、境内へと突入。勇壮な姿が境内を埋め尽くす光景はまさに圧巻です。 - 神男(しんおとこ)

この祭りの中心は「神男」と呼ばれる一人の男性。厳しい選考で選ばれ、地域の災厄を一身に背負う役目を担います。裸の群衆は、この神男に触れることで「厄を移す」と信じられ、熱狂の渦となります。 - 災厄を祓う儀式

神男に災いを集め、最後にそれを神へと託すことで、人々の一年の無病息災を願う――これこそがはだか祭の真髄です。

迫力ある祭りの様子は、ただの観光ではなく「信仰が生きている神事」であることを実感させてくれます。

まとめ

国府宮神社は、尾張地方の歴史と文化を今に伝える古社であり、重要文化財に触れられる貴重な場所です。そして何より、難追いの信仰を体現する「はだか祭」は、一度は見てほしい日本を代表する奇祭のひとつです。

愛知県を訪れる際には、ぜひ国府宮神社へ足を運び、歴史と信仰が息づく瞬間を体感してみてはいかがでしょうか。

尾張五社めぐり

尾張地方に鎮座する有名な神社5社(熱田神宮、国府宮神社、針綱神社、津島神社、千代穂稲荷神社)をめぐることを「尾張五社めぐり」と呼びます。

詳細は下のページで詳しく説明しているので、気になる方はぜひ一度見てみてください。

.png)

-160x90.png)

のコピーのコピー-120x68.png)

コメント