主祭神:熱田大神(アツタノオオカミ)※天照大神

相殿神:天照大神、素戔嗚尊、日本武尊、宮簀媛命、建稲種命

御神体:草薙神剣

社格 :正一位勲一等、式内社(名神大)、尾張国三宮、官弊大社、刺祭社、別表神社

創建 :仲哀天皇元年、大化2年(646年)

本殿 :神明造

こんにちは!

今回ご紹介するのは日本三大神宮とも言われる熱田神宮です。

愛知に来たら絶対に外せない神社の一つです!(∩´∀`)∩

熱田神宮で三種の神器の一つ草薙剣を祀ることで天皇陛下との関わりが強い神社として知られています。

愛知県における唯一の神宮ですが、意外にも社格は尾張国三ノ宮の位置づけとなっています。

熱田神宮は名古屋城と共に名古屋十名所にも数えられ、その他に尾張五社の一つにも数えられています。

ただ折角、熱田神宮を参拝するなら、熱田神宮について、少し勉強してから参拝してみるのはいかがでしょうか?

この記事では熱田神宮について、見どころや御由緒、伝説等をあますことなく皆さんにお伝えしていこうと思います。

もし熱田神宮について他にもこんな話があるよ等あればこっそり教えてください!(笑)

当サイト「趣味は神社めぐりです。」では皆さんの全力参拝を応援しています‼(´∀`*)

御祭神

主祭神

熱田神宮の御祭神は草薙剣に宿る天照大神である。

熱田大神(アツタノオオカミ)

と言われています。

熱田大神については別の記事で詳細にまとめているので、そちらのページで確認をしてください。

相殿神 ※主祭神と共に祀られる神々

熱田神宮には熱田大神の相殿神として五柱の神々が祀られています。

相殿神とされる神は、下の表の通りです。

| 天照大神 | アマテラスオオミカミ | 伊勢神宮内宮の御祭神で日本の総氏神。 | 伊勢神宮内宮(三重) |

| 素戔嗚尊 | スサノオノミコト | 天照大神の弟神であり、八岐大蛇を退治して草薙剣を天照大神に献上した。 | 八坂神社(京都) 津島神社(愛知) |

| 日本武尊 | ヤマトタケルノミコト | 草薙剣を授けられ、東征を果たした英雄 | 三峰神社(埼玉) 焼津神社(静岡) 建部大社(滋賀) 熱田神宮(愛知) 白鳥神社(大阪) 加佐登神社(三重) |

| 宮簀媛命 | ミヤズヒメノミコト | 尾張氏の娘であり、日本武尊の妻。草薙剣を熱田神宮に祀った人物 | 熱田神宮(愛知) 成海神社(愛知) 氷上姉御神社(愛知) 松姤社(愛知) |

| 建稲種命 | タケイナダネノミコト | 尾張氏の子で宮簀媛命の兄 | 熱田神宮(愛知) 尾張部神社(愛知) 成海神社(愛知) |

祀られる神々を見ると、いずれも五柱が熱田神宮の御神体である草薙剣に関わりのある神々だということがわかります。

熱田神宮に祀られる神々の詳細については別の記事でもまとめていますので、興味がある方は下の記事を見てください。

御由緒(熱田神宮)

熱田大神(アツタノオオカミ)を主祭神とし、三種の神器である八咫鏡(ヤタノカガミ)、八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)と並ぶ「草薙の剣」を祀る愛知県でも有数の神社の一つです。

熱田神宮はパワースポットとしても有名で、全国からの参拝者も多く平日であっても賑わいを見せています。

境内には別宮、摂社、末社を28社、境外には摂社、末社16社を祀っています。

約1900年前から天皇家で継承され続ける三種の神器。その三種の神器の一つ草薙剣がこの熱田神宮に祭られています。

日本神話の時代日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の妻だった宮簀媛命(ミヤスヒメノミコト)が

伊勢国能褒野(いせのくにのぼの)でなくなった日本武尊の形見である神剣を祀ったのが始まりとされています。

この熱田という地名は、日本書紀に

【素戔嗚尊から給わった草薙剣が、今尾張国吾湯市(あゆち)村にあり】

という記載があり、吾湯市(あゆち)が変わっていく行くうちに熱田という地名になったと言われています。

三種の神器って何?

日本に伝わる最大の伝説の一つが三種の神器です。

一般人だけでなく天皇陛下ですらその存在を見ることが許されず、三種の神器には数々の伝説や噂があります。

三種の神器は、八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)があり、その一つである草薙剣がこの熱田神宮の御神体として祀られています。

三種の神器については詳細を下の記事にまとめているので、もっと知りたいという方は一度下の記事も見てみてください。

熱田神宮の別宮・摂社・末社について

熱田神宮の敷地は6万坪もの広さがあり、その広さは名古屋ドーム6個分ともいわれ、境内にある神社を参拝するだけでもそれなりに時間を要しますが熱田神宮の摂社や末社は、熱田神宮の境外にもあり、全部を回るとなれば、とても一日では時間が足りません。

ここでは、熱田神宮の摂社や末社について、その御由緒などをみなさんに少しでも興味をもってもらうためにご紹介していきます。

興味を持ったお社があれば、ぜひ摂社末社についても参拝をしてみましょう。

熱田神宮という名称は熱田神宮の本殿だけでなく、数多くある摂社末社等の社殿を含めた熱田神宮すべての社殿の総称であり、全ての社を合わせた数は45にも及びます。

また熱田神宮の境内と境外で境内摂社・末社、境外摂社・末社と区別されていて

①本社【1社】

熱田神宮本社

②別宮【1社】

八剣宮

③摂社【8社】

一之御前神社、日割御子神社、孫若御子神社、南新宮社、御田神社、上知我麻神社、下知我麻神社、 龍神社

④末社【19社】

大幸田神社、清水社、東八百萬社、西八百萬社、内天神社、乙子社、姉子神社、今彦神社、水向神社、素戔嗚神社、日長神社、楠之御前社、菅原社、徹社、八子社、曽志茂利社、大国主社、事代主社、影向間社

⑤境外摂社【4社】

高座結御子社、氷上姉子神社、青衾神社、松姤社、

⑥境外末社【12社】

鉾取社、新宮社、御井社、稲荷社、元宮、神明社、玉根社、南楠社、鈴之御前社、琴瀬山神社、浮島社、朝苧社

となっています。

参拝される方のほとんどが熱田神宮の本社のみを参拝されると思いますが、摂社・末社にもそれぞれの神社毎に御由緒があります。

下の記事でも紹介していますので、興味を持っていただいたなら摂社末社の記事もチェックしてみましょう。

別宮 八剣宮(はっけんぐう)

熱田神宮において、唯一の別宮とされています。

八剣宮は古くから武将の信仰が篤く、愛知を代表する武将、織田信長や徳川家康が先勝祈願に手を合わせに来るほどの神社となっています。

御祭神は本社と同様に熱田大神と言われています。

記録では元明天皇和銅元年(708)9月9日に勅命により神剣をつくり、境内に社を建てて、祀ったことが創祀で、建築様式をはじめ、年間の祭典・神事に至るまで全て本宮に準じて執り行われます。

八剣宮について詳しく解説した記事もあるので、もっと知りたいって方は下の記事も見てみてください。

熱田神宮 境内摂社 8社

熱田神宮には別宮以外にも摂社や末社が数多くあります。

お社それぞれには御由緒があり、大変興味を引く由緒もあれば、摂社という高いくらいにあっても、その意味がはっきりと明記されていないお社もあります。

熱田神宮境内に祀られる摂社8社(一之御前神社、日割御子神社、孫若御子神社、南新宮社、御田神社、上知我麻神社、下知我麻神社、 龍神社)についての詳細を下のページでまとめていますので、興味のある方は一度ご覧ください。

熱田神宮境外摂社 4社

熱田神宮にはその境外にも摂社と呼ばれる、熱田神宮の社の中でも、位の高い社があります。

また境外摂社の一つ氷上姉子神社は草薙剣を元々祀っていたことで元宮ともよばれるなど、それぞれの御由緒がある神社として祀られています。

境外摂社4社(高座結御子社、氷上姉子神社、青衾神社、松姤社)について、詳しく解説した記事をまとめたので、興味のある方は一度読んでみてください。

奥の院【尾張部神社】 ※名古屋市守山区

熱田神宮の奥の院と噂される神社が名古屋市守山区にあります。

その名も””尾張部神社””

熱田神宮に関係する尾張氏の祖神を祀る神社として、信仰を集めています。

正式な奥の院としての記録はないものの、古くから熱田の奥宮と噂され、古墳の上に社殿があるなどどこか只ならぬ空気があります。

詳しくは別の記事にまとめたので、詳細を知りたい方はリンク先をチェックしてください。

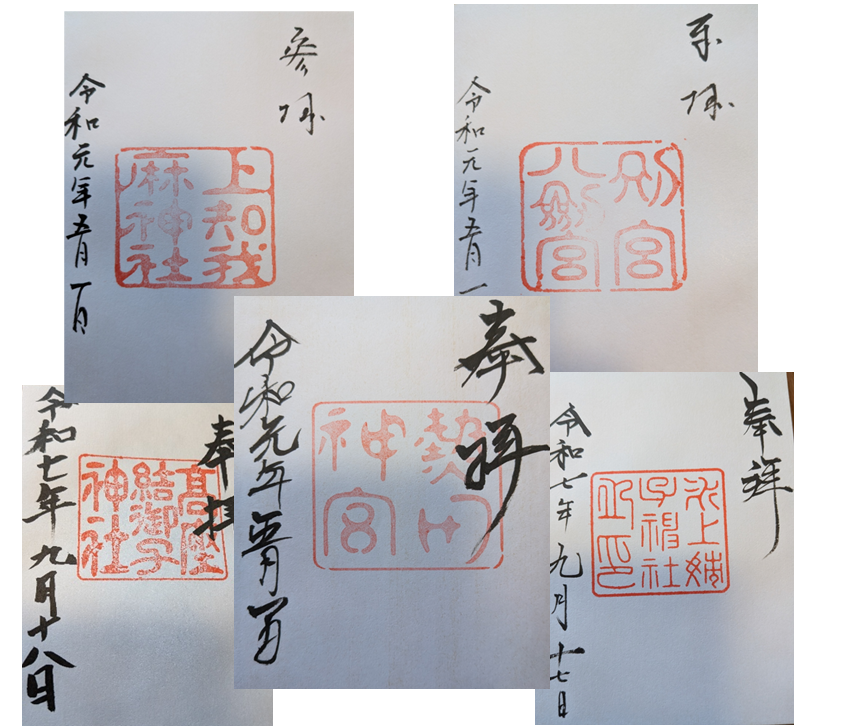

熱田神宮でいただける御朱印 5社

熱田神宮には複数の社があるため、御朱印をいただける神社それぞれに参拝し、御朱印をいただく必要があります。

熱田神宮の社で御朱印がいただけるのは

①本社

②別宮 八剣宮 境内

③摂社 上知我麻神社 境内

④摂社 高座結御子神社 境外(熱田区)

⑤摂社 氷上姉子神社 境外(緑区)

の5社となります。

御朱印の詳細は下のページでまとめてますので、興味のある方は見てください。

熱田神宮に残る伝説や伝承

熱田神宮には三種の神器草薙剣にまつわる伝説や、楊貴妃伝説、草薙剣盗難事件等様々な御由緒が残っています。

詳しく知りたいという方は下記の記事を読んでみましょう。

熱田神宮のみどころ

熱田神宮に行ったらぜひ見てもらいたい場所がいくつもあります。

熱田神宮の境内は広く、本殿をお参りするだけでも時間がかかってしまいますが、せっかく熱田神宮に来たならぜひ見て行ってほしい見どころをまとめてみました。

参拝前に一度チェックしてみましょう。

草薙館(剣の宝物庫) ※令和3年10月完成

熱田神宮は御神体である草薙神剣以外にもたくさんの刀を所有しており、剣に特化した展示を行っているのがこの草薙館です。

熱田神宮が所蔵する450振の刀について、月替わりで入れ替え展示をしています。

館内には剣の重さを体感できるコーナーなどもあり、熱田神宮に行った際にはぜひ立ち寄ってみてください。

※入館には別途料金が必要となります。

宝物殿

別途入館するのにお金が必要になります。熱田神宮の歴史等貴重な資料が展示してあります。

熱田の七楠

熱田神宮には大きな楠があり弘法大師空海お手植えの楠と言われ”大楠”として知られています。

遠くからみても一目でわかる楠の大きさには、誰もが驚き、本殿を参拝する手前の参道脇にあるので必ず目につきます。(※どの門から入っても必ず通るのですぐにわかります。)

しかし、熱田神宮の境内には実は大きな楠が全部で七本あるといわれており、しかもこの”大楠”よりも大きい楠があるといわれています。

しかし7本の内3本は立ち入り禁止エリアのため、一般のかたは見ることができず、七楠の詳細については謎に包まれています。

熱田の七楠の詳細については別に記事をまとめたので興味ある方はリンクから。

信長塀(日本三大土塀)

信長塀とは1650年に信長公が桶狭間の戦い前に先勝祈願で熱田神宮に参拝に見事勝利を収めた。

その勝利を熱田の神の加護とし、信長は熱田神宮に信長塀を奉納。

三十三間堂の太閤塀、西宮神社の大練塀に並び日本三大土塀の一つに数えられています。

佐久間灯篭(日本三大灯篭)

熱田神宮の中央、道を挟んで東西に巨大な石灯篭があります。

これが日本三大灯篭の一つ、「佐久間灯篭」です。

この灯篭は南禅寺(京都)、上野東照宮のおばけ灯篭(東京)と並ぶ日本三大灯篭の一つで御器所城主佐久間盛次の四男で信濃長沼藩初代藩主である佐久間勝之が海上で台風に遭い遭難した際、熱田神宮に守護を祈ったところ無事に生き延び難を逃れたので、1630年にお礼として熱田神宮に寄進したとされています。

ちなみに日本三大灯篭の灯篭はすべて佐久間灯篭と言われ、佐久間氏が寄贈したものとされています。

二十五丁橋

西行法師が腰かけた事があるといわれる、二十五丁橋。25枚の石板でできており、名古屋最古の石橋と言われています。

熱田神宮へのアクセス方法

グルメ

熱田神宮に参拝したら、絶対に外せないものがあります

それが名古屋名物の中でも特に、熱田神宮周辺に店を構える熱田三大名物

①ひつまぶし

②きよめもち

③宮きしめん

です。

それぞれに関しては別の記事でまとめていますので、熱田神宮参拝前にはぜひ一度目を通すようにしてください。

.png)

コメント